Einladung zum Frühschoppen

Gartenfreunde am Bornmuehlenweg

Schrebergartenverein KGV 627

Die Christrose (Helleborus niger) öffnet ihre weißen, prächtigen Blüten mitten im Winter. Diese wunderbare Eigenschaft macht sie vor allem rund um die Weihnachtszeit zu einer beliebten Zier- und Gartenpflanze. Man vermutet, dass sich auch das Weihnachtslied „Es ist ein Ros entsprungen“ auf die Christrose und nicht auf eine Rose im eigentlichen Sinne bezieht.

Die Wildform der Christrose ist im montanen/alpinen Europa und Westasien, den Alpen, Apenninen und auf dem Balkan verbreitet und kommt dort bis in Höhenlagen von 1900 m vor. An ihrem natürlichen Standort wächst die Christrose in lichten Laub- oder Fichtenwäldern, weshalb sie auch im Garten an einen halbschattigen Platz, zum Beispiel unter laubabwerfende Gehölze, gepflanzt werden sollte.

Auf Standorten, die der Christrose zusagen, kann sie sehr alt werden. Die Erde sollte dafür feucht, durchlässig und humusreich sein und nie ganz austrocknen. Nach der Blüte sollte mit Kompost gedüngt werden, damit sich die neuen Blätter kräftig entwickeln.

Die Christrose ist ein Nieswurz-Gewächs. Alle Pflanzenteile sind giftig. Dennoch wurde die Christrose wahrscheinlich bereits seit dem Mittelalter gegen verschiedene Krankheiten als Heilpflanze eingesetzt.

Im Handel gibt es auch Pflanzen mit Blüten in Rot-, Grün- oder Violetttönen. Dabei handelt es sich um Kreuzungen mit der orientalischen Nieswurz (Helleborus orientalis), die in Griechenland, der Türkei und im Kaukasus beheimatet ist.

Der Vorstand wünscht allen Gartenfreundinnen und Gartenfreunden

Auch wenn es jetzt kalt, dunkel und nass ist, das nächste Frühjahr kommt bestimmt und mit ihm neue Blätter und Blüten in unseren Gärten.

Viele Grüße und voller Vorfreude

Euer Vorstand

Die Stechpalme ist eigentlich bekannter unter ihrem lateinischen Gattungsnamen Ilex. Vor allem in der Weihnachtszeit ist ihr ledriges, glänzend dunkelgrünes und teilweise stachelig gezähntes Laub mit den kleinen rot-leuchtenden Früchten für Dekorationszwecke sehr beliebt. Schon immer wurden die immergrünen Zweige als Symbol für die Wiederkehr des Frühlings zu Weihnachten ins Haus geholt. Christen sahen in den Blättern auch die Dornenkrone Jesu Christi.

Der Gattungsname Ilex leitet sich von dem römischen Namen der Steineiche ab. Wer schon mal in den weitläufigen Steineichenwäldern in Spanien oder Portugal unterwegs war und sich die Blätter der Steineiche mal genauer angeschaut hat, weiß warum. Sie sehen wie die Blätter unserer Stechpalme im Miniaturformat aus.

Die 400 Arten der Stechpalme sind auf dem gesamten Globus und überwiegend in tropischen oder subtropischen Gebieten verbreitet. Wenige Arten sind in der gemäßigten Klimazone in Europa, im Osten von Nordamerika und Ostasien zu finden. Am bekanntesten dürfte die im atlantischen geprägten Teil von Europa, Nordafrika und Kleinasien vorkommende Wildform Ilex aquifolium (Gemeine Stechpalme) sein. Auch in Nord- und Westdeutschland findet man Ilex-Bäume in den Wäldern. Sie können bis zu 15 m hoch werden, sind immergrün und frosthart. Die roten Beeren zeigen sich zur Winterzeit nur an den weiblichen Bäumen. Ilex ist zweihäusig, d.h. männliche und weibliche Blüten kommen nicht auf demselben Baum vor. Es müssen jedoch männliche Bäume in der Nähe sein, damit ein weiblicher Baum Früchte ausbilden kann.

Bilder von links nach rechts: Andreas Rockstein, CC-BY-SA 2.0 via flickr.com; Iain Turner, CC-BY-NC-SA 2.0 via flickr.com

Neben der Wildform gibt es zahlreiche Kreuzungen und Gartenformen mit teilweise interessanten Blattfärbungen, z.B. mit weißem oder goldenen Blattrand. Stechpalmen benötigen normale, durchlässige Gartenerde, die allerdings nicht zu trocken sein sollte. Im Frühjahr können die Pflanzen gern für einen kompakteren Wuchs gestutzt werden.

Und übrigens, auch der südamerikanische Mate-Teestrauch gehört zur Gattung Ilex. Dieser ist allerdings nicht frosthart.

Vielleicht habt ihr es bemerkt, oder wart sogar dabei, als bei der letzten Gemeinschaftsarbeit der Bienenbaum gegenüber dem Ausgang vom kleinen Parkplatz gepflanzt wurde. Noch ist er recht unscheinbar, aber voll ausgewachsen kann er eine Höhe von 20 Metern erreichen und wird hoffentlich reichlich blühen.

Der Bienenbaum (Euodia hupehensis oder auch Tetradium daniellii) gehört zur Gattung der Euodia. Eudos bedeutet im griechischen wohlriechend, was sich sowohl auf die Blätter, als auch auf die zahlreichen Blüten des Baumes bezieht. Die Blätter enthalten kleine ölige Kammer, die den Blättern beim Zerreiben einen aromatischen Duft verleihen. Aber auch die Blüten, die erst im Spätsommer erscheinen, duften intensiv. Offenbar wird der Geruch von einigen auch als unangenehm empfunden, denn im Deutschen wird der Baum auch als Stinkesche bezeichnet. Bienen werden allerdings von dem Baum magisch angezogen, da in seinen Blüten sehr viel Nektar produziert wird und das zu einer Zeit im Jahr, wo bei heimischen Pflanzen die Trachtzeit längst vorüber ist. Daher die andere deutsche Bezeichnung Bienenbaum oder Honigesche.

Ursprünglich stammt der Baum aus den Bergwäldern Nordchinas und Koreas. Er kann gut mit Trockenheit und heißen Winden umgehen, ist aber empfindlich gegen Spätfröste und in rauen Lagen auch nicht vollständig winterhart. Er verträgt aber durchaus Temperaturen bis -18 °C. Der Boden sollte durchlässig, frisch, aber nicht zu feucht und nährstoffreich sein.

Der Baum gehört zu den Kleinbäumen, wird also nicht so hoch. Aber auch ein 20 m hoher Baum wäre für den Kleingarten zu groß. Wer sich dennoch für einen Bienenbaum im Garten entscheidet, kann den Baum auch ohne Bedenken regelmäßig im Spätwinter schneiden, da die Blüten am einjährigen Holz gebildet werden und der Schnitt die Blütenbildung sogar noch fördert.

Hoffen wir, dass sich unser Bienenbaum prächtig entwickelt und vielen Bienen Nahrung bietet.

Die Pflanze Helianthus tuberosus, die unter vielen verschiedenen Namen bekannt ist, wie z.B. Langer Heinrich oder Kleine Sonnenblume, gehört zur Familie der Korbblütler. Im September öffnet sie ihre auf bis zu 3 m hohen Stängeln sitzenden gelben sonnenblumenartigen Blütenköpfe und entfaltet ihr leuchtendes Feuerwerk zum Ausklang des Sommers. Wenn andere Blumen schon lang verblüht sind, gibt diese Pflanze noch mal alles und verwandelt den Garten in ein warm gelb leuchtendes Blütenmeer.

Helianthus tuberosus stammt ursprünglich aus den USA und Kanada und gilt in Europa als Neophyt, d.h. die Pflanze ist nicht heimisch und wurde eingeführt. Sie breitet sich auch außerhalb von Gärten entlang von Wasserläufen in den Tieflandregionen Deutschland aus. Durchlässige, lockere bis sandige aber feuchte Böden in sonniger bis halbschattige Lage werden bevorzugt.

Die Blätter werden oft von Mehltau befallen. Das passiert aber meist erst nach der Blüte, wenn schon der Winter vor der Tür steht und die oberirdischen Teile der Pflanze ohnehin absterben. Die Knollen überstehen die kalte Jahreszeit unbeschadet in der Erde und treiben im nächsten Jahr wieder aus. Es reichen schon kleine Wurzelteile in der Erde und im nächsten Jahr wächst daraus eine 2-3 Meter hohe Pflanze. Helianthus tuberosus breitet sich an Standorten, die ihr zusagen, zuverlässig und teilweise schon fast aggressiv aus. Nur Wühlmäuse, die sehr gern an den Knollen knabbern, können die Entwicklung der Pflanze beeinträchtigen.

Weniger bekannt ist vielleicht, dass die Wurzeln der Pflanze auf Märkten oder im Gemüsehandel unter dem Namen Topinambur angeboten werden. Die Bezeichnung Topinambur verweist angeblich auf einen brasilianischen Indianerstamm, deren Stammesgebiet irrtümlich als Herkunftsgebiet des Topinamburs angesehen wurde. Die Knollen bilden sich aber erst richtig stark aus, wenn man verhindert, dass die Pflanze blüht. Der Geschmack von Topinambur ähnelt dem von Süßkartoffeln. Das enthaltene Inulin kann jedoch nicht vom menschlichen Verdauungssystem verwertet werden und dient daher als Ballaststoff. Durch Vorbehandlung mit leichten Säuren und Erhitzen kann es aber auch in verdaulichen Zucker umgewandelt werden, was zu einem süßlichen Geschmack der Knollen führt.

Workshop 27.08.2023 mit Michael Bergholz

Wir alle wünschen uns prächtige Pflanzen und Blumen in unseren Gärten. Doch zeitweise ist diese Idylle bedroht.

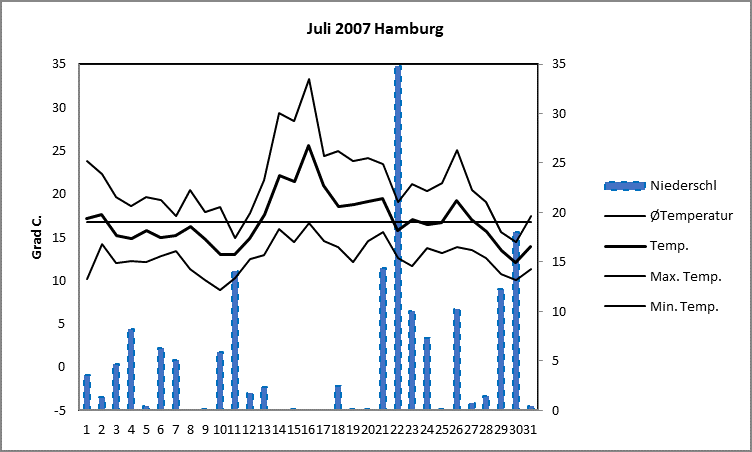

Ein Blick in die Geschichte zeigt, noch nie waren die Sommer so heiß wie heute. In den 80er Jahren gab es Sommer, ohne einen einzigen Tag über 20 Grad. In einem durchschnittlichen Juli zwischen 1960 und 1990 lagen die Temperaturen bei 16,8 °C (durchgezogene waagerechte Linie im folgenden Diagramm). Der Niederschlag lag bei durchschnittlich 80 cm auf den Quadratmeter.

Quelle: DWD

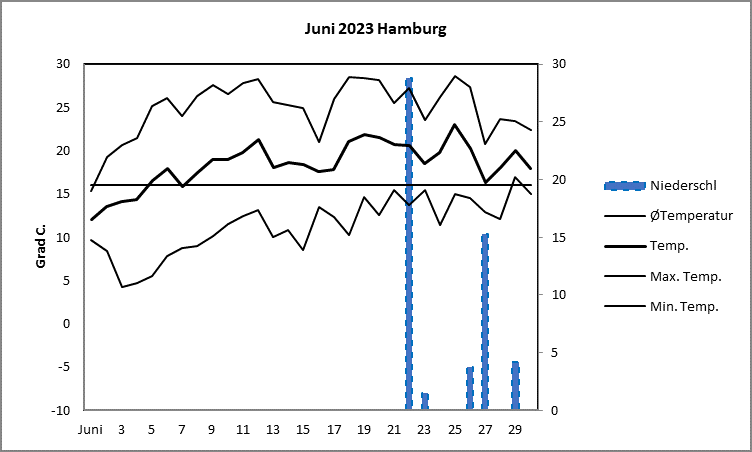

Wenn man sich dagegen den diesjährigen Juni anschaut, zeigt sich ein anderes Bild. Die durchschnittliche Temperatur lag bei 19 °C. Es gab eine sehr lange Trockenperiode und zwei sehr starke Regenfälle.

Quelle: DWD

Das Wetter hat sich komplett geändert, obwohl sich die Jahresmitteltemperatur in Hamburg „nur“ von 8,6 (Periode 1960 – 1990) auf 9,7 Grad (Periode 1990-2020) erhöht hat. Warme und trockene Sommer hatten wir schon immer, sie werden nur immer häufiger und die Entwicklung geht immer weiter. Jetzt ist unser Klima ähnlich wie früher in Köln. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird die Jahresmitteltemperatur in 100 Jahren bei 12,7 Grad liegen. Dann wären wir in Südwestfrankreich oder weiter.

Es fällt auf, dass es lange Trockenperioden gibt und Phasen mit viel Niederschlag und häufigerem Starkregen. Wenn sich dieses Muster verstetigt, beginnt der Sommer früh, lange Hitzeperioden wechseln sich mit kurzen kühleren Phasen ab, es gibt oft Starkregenereignisse. Im September wechselt es dann, häufig nach besonders starken Niederschlägen in einen milden Herbst.

Die Winter sind meist mild, mit viel Regen. Hierfür brauchen wir eine gute Drainage. Die Frühjahre werden oft trocken sein, mit spätem Frost. Der April ist bereits jetzt der trockenste Monat. Wir brauchen also Speichermöglichkeiten.

Wie halten wir also das Wasser in unseren Gärten? Wie können unsere Wasserreserven geschont werden und als Trinkwasser erhalten werden? Klar ist, ganz ohne Trinkwasser werden wir nicht auskommen, aber es sollte möglichst wenig davon verbraucht werden. Eine Zisterne geht nicht, aber ein paar mehr Tonnen vielleicht?

Mit ein paar Wassertonnen, die an die Regenrinne der Laube angeschlossen werden, kann Wasser aufgefangen werden. Um das ablaufende Wasser vom mitgebrachten Staub vom Dach zu reinigen, brauchen wir z. B. nur einen Nylonstrumpf als Filter.

In unserer Gartenanlage haben wir Glück, der Boden hat einen hohen Lehmanteil, ist manchmal fast tonig und tiefgründig. Feuchtigkeit hält sich länger als auf der Geest. Dennoch wird es in Hitzeperioden manchmal notwendig, Beete mit Wasser zu versorgen.

Statt einer teuren und energieaufwendigen Bewässerung von Beeten (z.B. per Tropfschlauch), kann man auch einfach Grasschnitt als Mulchschicht auf die Beete ausbringen.

Bild: Public Domain CC0 (https://www.rawpixel.com/image/6075151/plants-raised-bed-garden)

Mulchen mit Rasenschnitt ist ein gutes Mittel, mit dem wir das Verdunsten verhindern, Bodenlebewesen, Mykorrhiza, Bakterien und Regenwürmer in den oberen Wasserschichten halten.

Ich empfehle, das einmal auszuprobieren. Gerade am Anfang des Sommers ist genug Rasenschnitt da.

Hier ein Filmtipp dazu: https://www.youtube.com/watch?v=oQzWXSGcxlc